김훈은 무엇보다 풍경과 상처의 작가이다. 그의 마침표 끝에서는 어떤 풍경들이고 고스란히 살아난다. 무턱대고 보여 지는 것이 아니라, 내 과거의 편린들이 그의 결을 따라 한뜸 한뜸 기워 엮인다. 뒤돌아 보건대 덮었던 상처는 아물지 않았고 풍경은 온전치 않다. 말들이, 단어가 움직이고 나는 내 기억으로 비틀거리며 선다. 면도날에 손을 베인 것처럼 금방 선명하게 핏빛이 그어진다. 그러나 기억들은 흘러넘치는 법이 없다. 피들이 덩이져 굳어지듯 내 기억들은 그렇게 풍경마다 하나의 상처를 안고 응고되어 있다. 풍경도 상처도 과거에만 있다. 꿈같다.

온전히 10년 전 풍경과 상처를 읽었다. 우리말이 이처럼 빼어나다는 느낌을 나는 그에게서, 그의 두 쪽짜리 서문에서 배웠다. 언제고 장석남의 시를 읽으며 보는 것만으로도 빚지는 기분을 떨쳐 버릴 수 없었듯이 꼭 그랬다. 풍경과 상처를 해를 두고 책을 달리해서 읽는다. 나는 그의 초판 서문보다 재판 서문을 더 좋아한다. 낱말 하나가 들어가고 빠진 셈이지만 그 낱말 하나는 김훈의 글쓰기를 오롯이 버텨내고 있다. 그 모양새야말로 어떤 수사 없이 누구고 사는 모습이라. 초판의 서문에서 ‘김훈은 씀’이라고 끝맺는 것을 재판에서는 ‘김훈은 겨우 씀’이라고 고쳐 쓰고 있다. ‘자전거 여행’에까지 이어지는 ‘겨우’야 말로 김훈이 글을 쓰는 자세일 터다. 써서 표현하는 것이 아니라 안의 것들을 글로써 밀어내는 것, 안에 오래도록 지녔던 상처를 ‘겨우’ 내 몸 밖으로 밀어내는 일이다. 쓰는 내내 몸도 따라 아플 것이다.

아무리, 그래, 세월동안, 아무리, 말들을 흩뜨리고 풍경을 지워도 상처는 아물지 않더라. 이제야 짐작건대 멀리서는 소멸도 풍경이다.

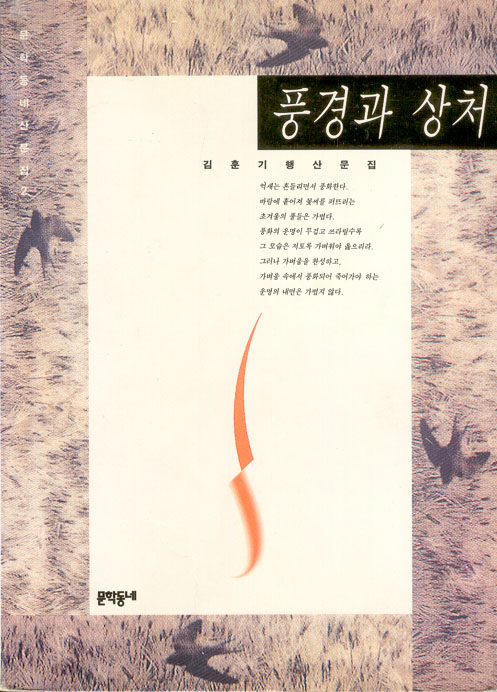

김훈 / 풍경과 상처

28카테고리 Ennui

현재 3 /// 전체 3Ennui 목록