김승희는 『왼손을 위한 협주곡』 자서에서 ‘죽은 사람은 하나의 不在가 아니라 무수한 遍在’라고 말한다. 사진에 대해 얘기하면서 죽음을 꺼내는 게 뜬금없어도 이 말을 가장 극명하게 드러내는 것이 ‘사진’이다. 죽음 혹은 사라진 것들, 기억에서 망각된 것들을 끄집어내는 것은 고통과 찌름으로 연속된 사물들이다.

우리의 마음을 떠난 것을 기억하는 것은 사물이다. 사물은 차츰 기억을 떠올리고 그 안에 투영된 마음까지도 형상화하곤 한다. 그것은 롤랑 바르트가 프루스트를 빌어 말하는 ‘반과거’이다. 살아있는 것처럼 보이지만 움직이지 않는 매혹의 시제들. 사진은 숙주가 되어 사랑의 정경을, 처음의 황홀했던 순간을 뒤늦게 만들어낸다. 그러나 진실은 <토스카>의 아리아(E Lucevan Le Stelle)처럼 잿빛이다. “별은 빛나고 있건만” ‘그러나 그 행복은 결코 그대로는 돌아오지 않는다'(『사랑의 단상』).

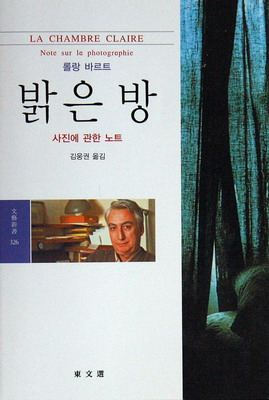

그대로 돌아오지 않는 행복, ‘실존적으로 결코 다시 반복될 수 없는 것을 기계적으로 보여주는’ 것이야말로 사진의 특징이다. 롤랑 바르트는 『밝은방』에서 이것을 현상학적으로 풀어낸다. 『밝은방』은 샤르트르의 『상상적인 것』에 경의를 표하는 오마주로 시작한다. 그것의 부제는 ‘상상력에 관한 현상학적 연구’이고 롤랑 바르트는 현상학의 장점을 최대한 살려 사진을 찍은 이의 입장을 철저하게 배제하며 사진에 대해서만 집중한다. 현상학에서 말하는 에포케가 그의 눈을 통해 얼렁뚱땅 실현되는 것이다. 그러니깐 나폴레옹의 막냇동생 제롬의 사진을 보고서, “나는 황제를 보았던 두 눈을 보고 있다”는 놀라움을 마음껏 표할 수 있는 것이다. 여기까지가 사진의 미덕이다. 그냥 관람자가 되는 수밖에 없다. 굳이 바르트의 용어를 빌리자면 ‘스투디움(studium)-나는 좋아한다’으로, 사진을 보는 것으로 충분히 즐거움을 가지는 것에 만족해야 한다. ‘푼크툼(punctum)-나는 사랑한다’에 현혹된다면 사진은 이제부터 부재하던 것이 편재되는 매개이다. 그 기억들. 내 정신을 헤집던 것들. 다시 움트는 상처로, 온통 푸른 멍으로 몸은 또다시 옹송크려질 것이다. 슬픈 영화를 볼 게 아니라 옛 앨범을 뒤적이면 된다는 말이다.

바르트의 시대는 갔고, 누구나 하나쯤 들고 다니는 카메라, 거기에 관련된 책이라면 실은 『밝은방』 같은 게 아니라, ‘포토샵 보정’에 같은 게 훨씬 유익할 것이다. 얼마 전 친구가 그러더라. “뽀샵이야말로 백익무해다.”라고. 사진첩을 정리하며 ‘어, 어, 이거 뭐지’하며 보고 또 봐도 기억이 안 난다면 역시 『밝은방』따위는 던져버리고 포토샵 관련 책을 보는 게 현명하다.