덥다.

여름은 지칠줄도

모르는데,

한 소식 있으면

좋겠다.

비(雨) 혹은

Y.

Y.

47카테고리 Monologue

현재 10 /// 전체 12Monologue 목록

Vive L'enfer bouquins

덥다.

여름은 지칠줄도

모르는데,

한 소식 있으면

좋겠다.

비(雨) 혹은

Y.

몬스터를 보다.

이불을 뒤짚어 쓰고 통곡하고 싶은 밤이다.

늘 아뜩하던 시간을 돌아보면 시선을 둘 곳이 없다.

나는 살고있다.

‘나는 오래 살 것이다’를 기억한다

설프게 비가 내린다. 그치는가 싶더니 다시 부슬거린다. 숨책에 자전거를 묶어둔 것을 집으로 가져와야지 싶었다. 아스팔트를 달리는 것은 허벅지에 어떤 무리도 없다. 외려 바퀴에 딸려 발은 내 의지를 벗어나고, 바람도 크게 거슬리지 않는다. 게다가 비까지 한몫하니, 속도는 거칠 게 없다.

‘비가 계속 오면 어쩌나’라고 생각 하는 순간 바퀴가 아스팔트를 엇나갔다. 왼쪽 무릎과 양손바닥이 듬성듬성 패였다. 살 껍질은 어디 있는지 안 보인다. 이거 참, 보고 있자니 아찔한데 그닥 아프진 않다. 상처는 보이지 않으면 이보다 덜 아프다. 피는 ‘아프다’라는 기의를 끌어내는 기표로서 작용한다. 보이는 것이 언제나 사실 그대로는 아니다. 에포케(epoche’)를 사회에 속해 있는 자들에게 기대하기란 무리지만 보이는 것으로도 훌륭한 은유가 되고 그것은 어떻게든 행동을 유발시키니 그만하면 충분하다. 사실이라고 알던 것을 믿고 따라가면 사실에 가까워지게 마련이다. 그것은 알던 ‘사실’과 엄청난 괴리를 가진 ‘사실’이 조우하게 되는 가장 최선의 방법이다.

어차피 병원에 가는 길이었고, 가는 김에 소독을 했다. 간호사는 ‘썩나지 않게 조심하라’고 한다. 내 몸도 확인하지 않으면 곯았는지 어쨌는지 모르고 보이는 상처도 아프지 않은데 하물며 타자를 염두 하면 아찔하다. 당신들도 나처럼 병들었어요!

같은 사건들. 만우절이다.

“군사쿠데타로 자유민주주의를 복원해야 한다”라는 이대 김용서 교수는 “당신의 제자라서 부끄럽다”는 제자들의 침묵시위로 인해 수업이 끝나고 뒷문으로 줄행랑쳤다. 강의실에 들어갈 때는 다른 제자들에 둘러싸여 취재진을 피했다. 내란을 선동하는 김용서와 해방 이후 최대 거물간첩이라는 송두율 중 누가 더 위험한가? 며칠 전 반성의 기미가 없다며 서울중앙지법(이대경 판사)은 송두율 교수에게 7년 형을 선고했다. 송두율 교수는 정말 이 사회에서 공안검사 공안판사 공안기자들보다 더 위험한가?

객사한 아버지, 뇌종양의 어머니를 모시던 중학교 3학년의 여학생이 목을 맸단다. 소녀가장으로 살기가 힘들어서, 일본어도 컴퓨터도 음악도 기타도 배우고 싶다고, 하고 싶다는 유서가 남았다. 밥통에 동생들과 엄마를 위해 마지막으로 밥을 지었단다. 가난은 재난이다. 얼마 전 차떼기당은 한 달 이용료 4천2백만 원짜리 천막으로 이사했다. 아무 성과 없던 정략적 특검은 그 비용이 14억이 들었다. 17대 총선 충남 어디에 출마한 누구는 재산 신고 22억 7천9백만 원인데 5년간 낸 세금이 1만 4천 원이란다.

평등노조 이주지부 지부장 샤말 타파가 강제추방 되었다. 샤말 타파는 이주노동자 강제추방 저지와 합법화를 위해 명동성당에서 농성 중 지난 2월15일 법무부직원들에게 납치, 여수 외국인 보호소에 수감 중이었다. 샤말은 납치 당시 인권침해와 보호소 내 인권침해로 국가인권위에 제소 중이었다. 국가인권위는 조사 중에는 강제출국은 있을 수 없다고 했으나 법무부는 모든 인권위에 군림한다. 명동성당 농성투쟁단에 있다가 잡힌 비두(방글라데시)는 정부로부터 “테러리스트”로 낙인찍혀서 강제 출국당했다. 샤말이 추방당한 네팔은 정부군과 마오주의자들 간의 내전이 한창이다. 명동성당 이주노동자 합법화를 위한 농성투쟁은 139일째 계속 되고 있다.

교사의 여학생 폭행 동영상이 여기저기 퍼지면서 난리다. 어느 선생이 여중생을 주먹으로 구타한다. ‘그럴 수도 있지’, ‘나 때는 저보다 더했어’, ‘저 정도도 맞은 거냐?’, ‘여학생도 잘못한 거 같다’라는 반응을 보면서 내가 사는 곳이 참 무서운 곳이라 곱씹는다.

그제 김동원 감독의 ‘송환’을 봤다. 보는 내내 인간의 품위를 지키자는 게 이렇게 처절한가 하며 아프고 부끄럽고 분했다. 하워드 진은 “우리가 해야 할 일은 인간의 품위가 지켜지는 작은 영역을 창조해 나가는 것이다”라고 말한다. 언제나 간단한 답은 사람을 안절부절못하게 한다. 너무 쉬운 말들의 잔치는 지긋지긋할 뿐.

오늘 하루.

모든 것들이 만우절이라며 그냥 짓궂은 장난질이었으면 좋겠다.

톰슨의 My Study가 위안이 될 때가 있다.

"

난 내 책상으로 돌아간다. 만약 투쟁하거나

꿈꾸거나 함께 할 수 있다면, 누가

책에 밑줄이나 그으며 이 밤을 지새우려 하겠는가?

"

브레히트가 「전쟁교본」의 후속 작품으로 쓰려고 했으나, 단 한 편의 시를 써 놓고 미완이 된 작품이 「평화교본」이다.

"

잊지 말아라, 너희보다 못할 것 없는 많은 사람들이 다퉜다는 걸,

왜 자신들이 아니라 너희가 이곳에 앉을 수 있느냐고.

책 속에만 파묻히지 말고 함께 투쟁하여라.

배움이 어떠해야 하는지는 배워라, 그리고 그걸 결코 잊지 말아라.

"

중심을 잃고 나면, 보편은 없다. 실은 그 ‘사소하다’는 레토릭에 휘둘렸던 모든 게 중심이어야 한다.

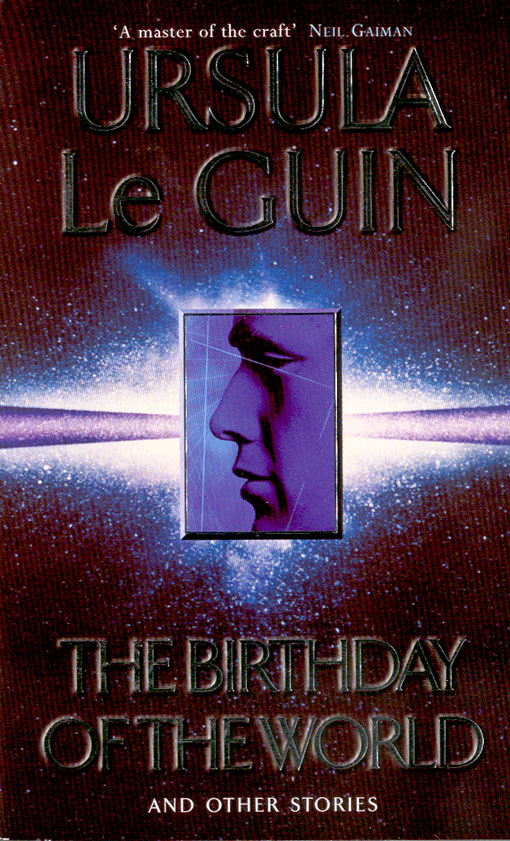

어슐러 K. 르 귄의 「The Birthday of the World and Other Stories」세상의 생일과 다른 이야기들-을 선물 받았습니다. : ) 헤인 시리즈의 결정판입니다!!!? ;;;

Coming of Age in Karhide

The Matter of Seggri

Unchosen Love

Mountain Ways

Solitude

Old Music and the Slaves Women

The Birthday of the World

Paradises Lost

수록 된 단편 중 ‘세상의 생일’은 얼마 전에 번역이 됐고, 르 귄에게 네 번째 네뷸러상을 안겨줬던 solitude와 팁트리상을 받은 Mountain Ways와 The matter of Seggri를 기대하고 있습니다. 90년대 중반에 발표한 작품이 다수인데 Paradises Lost는 이 책을 통해서 처음 발표하는 것이라네요.

즐겁냐고요? 물론이죠. 게다가 마구마구 설레고 있답니다. 🙂

조만간 리뷰를 올릴게요.

8시가 아직 한참인데, 휴대폰이 울린다. 낯선 번호인지라 갸우뚱하며 전화를 받는데, 119대원이란다. 응급실로 어머님께서 실려 간다는 소리가 다급하다. 양치를 하면서 해야 할일들을 정리한다. 이런 일에 허둥대지 않는다는 것은 불행이다. 성심병원 응급실에 있다가 전에 수술했던 병원으로 옮긴다. 덕분에 신촌은 자주 들락거리지 싶다. 응급실은 밤새 술 마시다 속이 아파서 온 일행으로 도떼기시장 같다. 그런 소란이라니. 권지예의 ‘행복한 재앙’에나 나올법한 병원이다. 행복한!

CT 촬영동안 엘리베이터 앞에 앉아 있는데, 어느 아저씨가 물리 치료를 받고 나온다. 막 엘리베이터에서 내리는 모녀(짐작컨데)에게 ‘어이구 이산가족 상봉이네’하며 서로 즐겁다. 일가족이 병원에 입원해 있다니 웃으면 안 되지 싶은데도 그닥 민망하진 않다.

2시가 다 되서야 결과를 가지고 의사와 면담을 하는데, 콩나물 냄새가 역하다. 수술비용이 칠백이라는 말에 그제야 덜컥 겁이 난다. 아서라 아서.

복도 컴퓨터에 100원짜리 동전을 넣고 10분간 자리를 맡고서 나는 주저리주저리 쓴다. 아무도 몰래 여길 떠야지란 다짐을 한 적이 있다. 그게 조금 미뤄지는 거다. 배가 고프다.

병실을 나오다 엄마 얼굴을 보는데 반칠환의 말 한 자락 가슴을 친다. ‘얘얘. 저 봐라. 창밖에 누구네 할머이 오셨다’

까칠한 엄마 손이 따숩다.

안경을 벗고 잠을 청하다 휴대폰 소리에 눈이 뜬다. 손이 가기가 멀어 벨 소리를 듣다 나는 지치는데 대체 누구인지 끈질기다. 천장을 멍하니 보는데, 하얀 벽에 우련 한 손자국들이 듬성듬성 있다. 내 방 천장은 반은 하얀색 페인트로 칠했고 반은 실크 벽지이다. 그 무거운 벽지를 천장에 바를 때 고사리 같은 손들이 엉겨 붙었다. 풀 묻은 손자국이 남아서 ‘이거 닦아 야지요?’ 말했어도, 우리가 아니라면 저 자국들이라도 지금을 기억해야지 하고 내비 뒀었나 보다. 나이를 먹었고 떠밀리며 잊었다. 안경을 쓰고도 눈에 띄지 않던 것들이 외려 흐릿한 나안이 되어서야 기억을 친다. 내 난시처럼 기억도 가물 한데 그래도 너희 얼굴이 있다. 잘 지내지들?

“웅기야 날이 여전히 춥다. 벌써 상병이네.

꼭꼭 숨은 은경아 졸업 축하한다.

주영인 생일이네 축하한다.

근미야 어서어서 리뉴얼 해야지? 나도 은혜 갚을 수 있어야 할 텐데.

윤경아 더 좋은 인연이 있을 거야. 힘내렴.”

——-

얼마만의 술자리였나. 결혼을 앞둔 선배가 말한다.

“정말 내 여자 친구를 이해하지 못하겠어. ……….”

이미 결혼한 선배가 거든다.

“머더러 이해 할라싸냐, 그런갑다 하고 외워야지.”

대체 당신들을 이해할 수 없어, 나야말로 외워야 할까.

——-

“화가 날 땐 초콜릿을 먹어요, 나는 초콜릿과자를 좋아해요, 나는 모더니즘 계열의 단편소설을 좋아해요, 나는 사진 찍는 걸 좋아해요, 나는 사전 찾아보는 걸 좋아해요, 작은 꽃들을 좋아해요, 저녁 대신 군것질로 때우는 걸 좋아해요, 기승전결의 사실주의 소설을 싫어해요, ….”

‘체리 주빌레’를 좋아한다고 했었나, 인연을 믿는다고도 했었나?

저는 무엇이든 아니지만, 잘 외워요. 눈이 와요 할말이 생겨서 좋아요.

——-

첫눈 3

강남역 사거리에도

신촌 뒷골목에도

이문동 철길 옆에도

눈이 내린다.

눈이 닿는 곳 어디나

한 폭 그림이 된다.

99.11.27

——-

창틈으로 바람이 차다.

내게 무엇이던지 저만큼 가치 있는 것이 있던가. 대가리 꼿꼿이 세우고 생각컨데 나는 너다. 이 삽화를 보는 내내 엉뚱하게도 모르스 앙리(Maurice Henry)의 데생이 오버랩 된다. 나는 자학의 시간이 길다. 개구리야 주먹을 더 굳세게 쥐렴, 황새야 세상은 늘 노랬잖니. 나는 힘껏 옭매던 밧줄을 놓을 테니 내 두 발은 시궁창이어도 좋아라.

<Never ever Give up>의 출처가 궁금해서 여기저기 뒤져봐도 그린 이에 대한 정보는 없다. 모리스 앙리의 데생은 <동키호테의 탈출/열화당> 중에서, <Niemals Aufgeben> 그림 출처는 아래 사이트.

http://www.stud.uni-hannover.de/user/68837/funpics.htm http://www.zabbal.com/sitemap/Homepagebilder/never.jpg